D’accordo, Benedetto Croce ha detto che il cristianesimo è stato importante per il processo di civilizzazione dell’Europa. Anzi, addirittura «è stato la più grande rivoluzione che l’umanità abbia mai compiuta: così grande, così inaspettata e irresistibile nel suo attuarsi, che non meraviglia che sia apparso o possa ancora apparire un miracolo, una rivelazione dall’alto, un diretto intervento di Dio nelle cose umane, che da lui hanno ricevuto legge e indirizzo affatto nuovo» (pp. 53-54). Ma in cosa consiste questa sua forza rivoluzionaria? Che cosa la religione del Cristo ha effettivamente messo in moto?

Risposta secca: la Modernità. Uso la maiuscola al solo scopo di evidenziare quanto per Croce l’avvento del cristianesimo abbia favorito quell’antropocentrismo, e al centro dell’uomo quell’egocentrismo, dove per “ego” si intende un Io come autocoscienza e pensiero pensante, che segnano il percorso compiuto dalla civiltà europea da allora sino ad oggi. E per “oggi” intendo proprio il nostro tempo, allo scadere dell’anno di grazia 2022. Ripubblicare e pertanto tornare a meditare questo breve testo crociano, così tanto citato quanto poco letto, è stata operazione meritoria congiunta dell’editore Francesco Giubilei e di Corrado Ocone, pensoso studioso che ha curato un’introduzione densa e ricca di importanti stimoli di riflessione.

L’essenza filosofica della modernità è, per Croce, la soggettività razionale, volente in quanto assolutamente libera, libera in quanto assolutamente volente. Ma perché questa assolutezza non si traduca in deragliamento del volere e anarchia dell’emanciparsi fino a ritorcersi contro il benessere della stessa condizione (e convivenza) umana, occorre che si dia e persista una dialettica tra limite e superamento. Non diversamente da certa tradizione storiografica liberale della prima metà Ottocento, si avverte chiaramente in Croce una rivalutazione della Chiesa di Roma come istituzione che ha arginato esiti dispotici del potere politico di imperatori e re, nonché contrastato l’invasione islamica dell’Europa. Tutto questo non impedisce comunque di affermare che

un istituto non muore per i suoi errori accidentali e superficiali, ma solo quando non soddisfa più alcun bisogno, o a misura che scema la quantità e si abbassa la qualità dei bisogni che esso soddisfa. E quali siano in questo riguardo le presenti condizioni della chiesa cattolica, è domanda estranea al discorso che qui conduciamo (p. 63).

Si ha la nitida impressione che Croce ritenga esaurito il ruolo dell’istituzione ecclesiastica cristiano-cattolica e anche per questo motivo grande è la sua preoccupazione per le prospettive future prefigurate dalla seconda guerra mondiale. Non solo a causa delle devastazioni in corso, per la barbarie perpetrata nei mesi – siamo nel 1942 – in cui, fra l’altro, compone le pagine di Perché non possiamo non dirci “cristiani”. Se leggiamo parola per parola, frase per frase, da questo testo non emerge con particolare evidenza un’intenzione crociana di contrapporre il Dio cristiano, inteso quale dio dell’amore, a quel dio della distruzione che era il «Wodan germanico» evocato dal nazismo al potere, a cui pure egli fa accenno (p. 70). Intenzione che si può certo sottintendere, in un paio di passaggi essa persino traspare, ma esplicitamente Croce qui si limita a dire che il cristianesimo ha investito l’uomo di una centralità, dunque di una responsabilità, di cui il destinatario si è accorto molto lentamente, a poco a poco, immerso com’era in una storia di lotte tra religiosità e laicità, tra mito e ragione. Storia che a distanza di secoli, quando il cammino è stato compiuto e il percorso pressoché concluso, mostra che il cristianesimo è religione dello Spirito, ossia narrazione ancora intrisa di ingenua superstizione, tale da attribuire ai soli umani la facoltà di salvarsi da se stessi, evitando l’autodistruzione e favorendo l’uscita da una condizione semi-animalesca.

A lungo andare l’insegnamento di Cristo si è cioè tradotto in un’etica, che ha disciplinato un soggetto altrimenti votato a distruggere piuttosto che a costruire. È stato un correttivo significativo di quella libertà che è il vero motore di ciascun singolo mortale e dunque della storia. Un’eguale libertà, potenzialmente appannaggio di tutti i mortali. È soprattutto qui che merita ancora particolare considerazione l’azione svolta dalla Chiesa e dal clero, al netto dell’ignoranza e delle intolleranze perpetrate nei secoli passati:

E il suo affetto fu di amore, amore verso tutti gli uomini, senza distinzione di genti e di classi, di liberi e schiavi, verso tutte le creature, verso il mondo, che è opera di Dio e Dio che è Dio d’amore, e non sta distaccato dall’uomo, e verso l’uomo discende, e nel quale tutti siamo, viviamo e ci moviamo. Da siffatta esperienza, che era in un sol atto sentimento, azione e pensiero, una nuova visione e una nuova interpretazione sorgeva dalla realtà, non più cercata nell’oggetto, avulso dal soggetto e posto al luogo del soggetto, ma in questo che è l’eterno creatore delle cose e l’unico principio di spiegazione; e s’instaurava il concetto dello spirito, e Dio stesso non fu più concepito come indifferenziata unità astratta, e in quanto tale immobile e inerte, ma uno e distinto insieme, perché vivente e fonte di ogni vita, uno e trino (p. 57).

In altri termini, è nel cuore del mistero cristiano, ossia l’Incarnazione, che si pongono le premesse logiche affinché dal Dio che si fece uomo si giunga, dopo lungo travaglio ma in modo pressoché inevitabile, all’uomo che si fece Dio. Da mistero, l’incarnazione si fa disvelamento, presa di coscienza di chi crea e di chi è creato. L’inversione si compie e nella prima dell’Ottocento tutto ormai è chiaro: è l’uomo che ha creato qualsiasi divinità, compreso quella cristiana. Feuerbach è l’autore chiave, il pensatore della svolta definitiva. Saranno poi scienza e tecnica a consolidare decennio dopo decennio la tesi feuerbachiana.

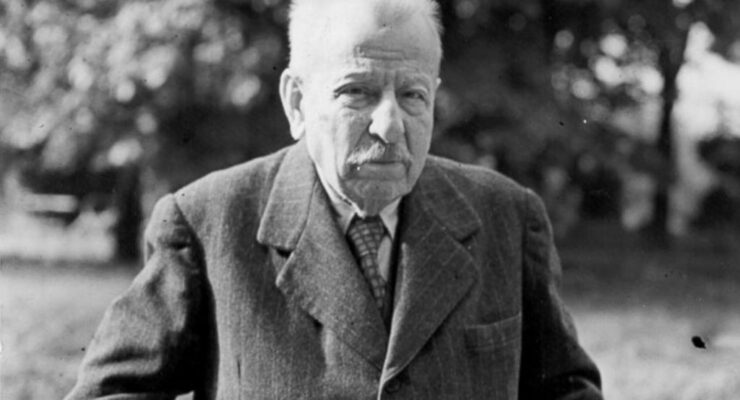

A mio avviso, rileggendo queste pagine mi pare chiaro che Croce non si avvicini affatto ad una, ancorché parziale, riconsiderazione del cristianesimo come possibilità di apertura della mente e del cuore a dimensioni che travalichino la ragione e questo mondo. In altre parole, egli resta chiuso e sordo alla trascendenza. Quel che il filosofo napoletano (d’adozione, essendo nato a Pescasseroli, Abruzzo, nel 1866) sostiene è la genesi umana, tutta umana, dell’anelito ad un trascendimento inteso solo come mai acquietata esigenza del singolo di operare nella storia per attingere ad una pienezza irraggiungibile eppur necessaria perché è da un simile anelito che s’innesca l’esistenza dell’uomo, che è appunto un costante uscir fuor-di-sé e rientrare-in-sé, per poi nuovamente ri-uscire, in un divenire che è la vita pulsante, del pensiero come delle azioni.

All’interno di un simile orizzonte il cristianesimo risulta essere una svolta, appunto una rivoluzione, ma soltanto nel senso che ha messo con i piedi per terra la concezione dell’uomo. Egualmente liberi sono i mortali su questa terra. Altro non è dato sapere. Se civiltà vi è stata, è opera della volontà dell’uomo. Una retta volontà, certamente, perché votata alla costruzione e non alla distruzione. Un’azione feconda messa in moto dagli stessi fondatori del messaggio cristiano:

Quei geni della profonda azione, Gesù, Paolo, l’autore del quarto evangelio, e gli altri che con essi variamente cooperarono nella prima età cristiana, sembravano col loro stesso esempio, poiché fervido e senza posa era stato il loro travaglio di pensiero e di vita, chiedere che l’insegnamento da loro fornito fosse non solo una fonte di acqua zampillante da attingervi in eterno, o simile alla vite i cui palmiti portano frutti, ma incessante opera, viva e plastica, a dominare il corso della storia e a soddisfare le nuove esigenze e le nuove domande che essi non sentirono e non si proposero e che si sarebbero generate di poi dal seno della realtà (p. 64).

Si conferma che il cosiddetto “neoidealismo italiano”, con Croce e con Gentile, rappresenta il punto di arrivo di un processo di immanentizzazione per cui Platone e l’idea di un mondo dietro, sopra o sotto il nostro mondo, vengono erosi fino a liquefarsi come neve al sole. Una luce ed un calore che provengono dalla ragione empirica, per cui con l’espressione “nostro mondo” s’intende ciò che possiamo esperire, anche ipotizzare, ma sempre e solo grazie ad alcune prove percepibili dai sensi, come ad esempio l’esistenza di altre galassie oltre la nostra, certificata da studi e osservazioni astronomiche. Tutto in questo mondo, niente al di fuori di questo mondo. Nulla che sia contro questo mondo può salvarsi dall’accusa di astratto vaneggiamento o pericolosa follia.

Ci sono in Croce passaggi che non impediscono una lettura persino progressiva del messaggio cristiano, com’è in fondo ovvio che accada per una impostazione filosofica, qual è la sua, improntata allo storicismo assoluto. In fondo la verità si dispiega nel tempo, è filia temporis. Nel ricordare il rapporto tra Chiesa e modernità, il Nostro scrive infatti:

E doveva e deve respingere con orrore, come blasfemia, il nome che a quelli bene spetta di cristiani, di operai nella vigna del Signore, che hanno fatto fruttificare con le loro fatiche, coi loro sacrifici e col loro sangue la verità da Gesù primamente annunciata e dai primi pensatori cristiani bensì elaborata, ma non diversamente da ogni altra opera di pensiero, che è sempre un abbozzo a cui in perpetuo sono da aggiungere nuovi tocchi e nuove linee. Né può a niun patto piegarsi al concetto che vi siano cristiani fuori di ogni chiesa, non meno genuini di quelli che vi son dentro, e tanto più intensamente cristiani perché liberi (p. 67).

Il cristianesimo ha il merito di aver rivelato all’uomo la propria libertà, ma in queste (come in altre) pagine di Croce la libertà non figura mai come dono di Dio, frutto della Grazia, dotazione di cui esser grati a qualcuno che non sia la ragione debitamente maturata nell’uomo grazie all’uomo, ovvero guadagno di una lotta incessante dell’animale-uomo contro i limiti propri e quelli di una natura matrigna e dunque ostile. La religione come infanzia dell’uomo, difetto ottico che proietta fuori ciò che solo più tardi si scoprirà scaturente dall’interno. Il pensiero si rivela a se stesso come l’origine prima ed ultima di quanto è chiamato realtà.

Il senso complessivo dell’inevitabile nostro dirci “cristiani” – e da sottolineare sono proprio le virgolette presenti nel titolo – è ribadito nella lunga frase finale che chiude il celebre saggio del 1942:

E il Dio cristiano è ancora il nostro, e le nostre affinate filosofie lo chiamo lo Spirito, che sempre ci supera e sempre è noi stessi; e, se noi non lo adoriamo più come mistero, è perché sappiamo che sempre esso sarà mistero all’occhio della logica astratta e intellettualistica, immeritatamente creduta e dignificata come «logica umana», ma che limpida verità esso è all’occhio della logica concreta, che potrà ben dirsi «divina», intendendola nel senso cristiano come quella alla quale l’uomo di continuo si eleva, e che, di continuo congiungendolo a Dio, lo fa veramente uomo (p. 71).

Recensione a: B. Croce, Non possiamo non dirci cristiani, a cura e con introduzione di C. Ocone, Historica Edizioni, Cesena 2022, pp. 82, € 12,00. Articole già apparso su www.ilpensierostorico.com e ripreso con il consenso dell’autore

Lascia un commento